Por Juan Carlos Quiñones

The apocaliptic power of hope, more terrible than despair can be

Harold Bloom

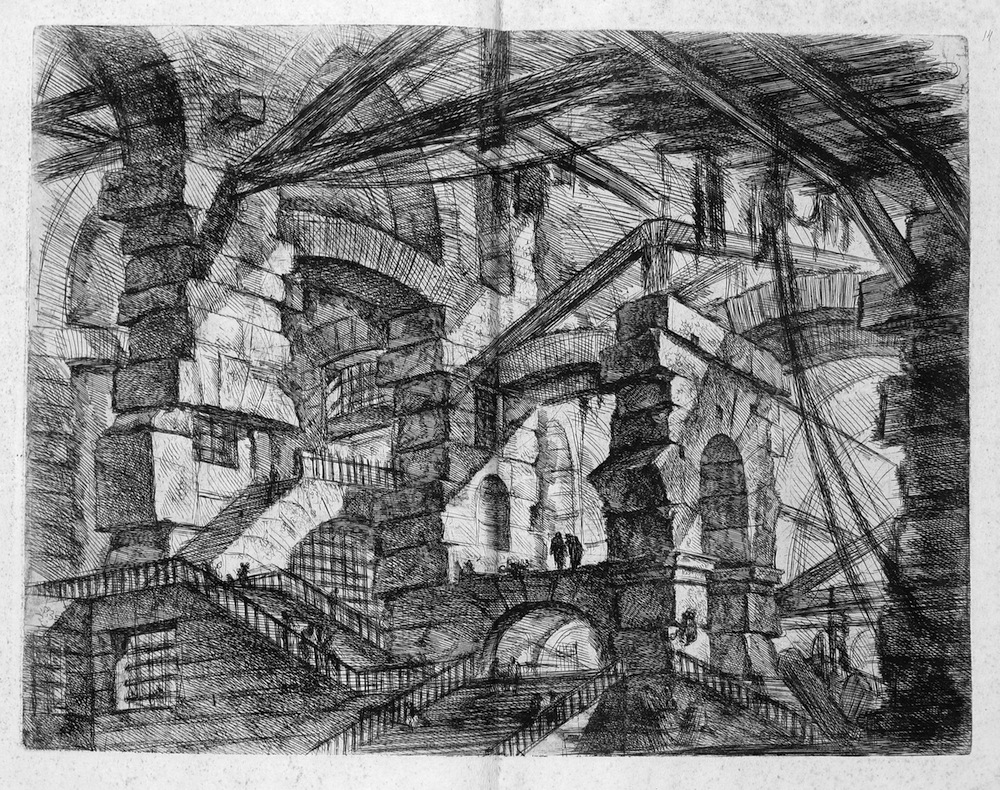

Llueve. Llueve como si los cielos fueran a caer de repleto sobre las cabezas de todos los humanos del mundo. Pero eso fue después. En algunos casos, la cola del monstruo resulta ser más monstruosa que el monstruo mismo. Ahora (que es el antes de esta milagrosa escritura) estoy en La Junta. ¡Por fin! Por un tiempo más o menos largo parecía un intento de llegar al castillo de Kafka. Pero llegué. Me recibieron los rostros conocidos, los abrazos de siempre, se asomaba contenta la felicidad. En la mayoría de los textos, la palabra se regodea en detallar estas alegrías, reproducir los diálogos jocosos, enumerar las bebidas, describir y alabar a la banda de turno, en fin, fijar en los vocablos los pormenores de un final feliz de lo que comenzó construyéndose como una anécdota atroz. Esta historia diferirá de esa tendencia. Este no es el final de esta historia, y esta historia no tendrá un final exactamente feliz. A cierta hora incierta de la noche una amiga anuncia que se retira y yo aprovecho para pedirle pon. Como escribí antes, vivo actualmente en Villa Palmeras, Santurce. Ella acepta gustosa. Me lleva a mi edificio que es un conjunto laberíntico idéntico a un grabado de Piranesi. Nos despedimos y se va, dejándome frente al portón del edificio. Es ahí que descubro, para mi estupor, que no tengo las llaves del portón y por ende las del apartamento.

Valdría la pena en este momento describir someramente como esta estructurada la seguridad de este edificio. Un portón principal gris asegurado por un descomunal candado y coronado con alambre de púas del tipo que se utiliza en las prisiones franquea la entrada al edificio, que consta de varios apartamentos habitados por diversas familias y solitarios como yo, cada uno de los cuales posee una llave del candado. Incluyéndome. Solo que por alguna razón a elucidarse no la tengo encima. Estoy atrapado afuera. Por suerte (¿buena? ¿mala?) un vecino de adentro se dispone entrar a su vivienda y lo vislumbro. Le grito y le ruego que me abra el candado del portón, que no tengo la llave. Servicial, procede. Ya estoy adentro del edificio.

¿Qué buena estrella, verdad? No exactamente. El favor que me hizo el buen samaritano resultó en convertirme en prisionero. Porque la entrada a mi apartamento está vedada por otro portón también gris y también con candado, este diminuto pero igual de infranqueable sin la llave, que yo no tenía. Tras ese portón hay una puerta de aluminio que ostenta una cerradura que también requiere de una llave, que no tengo, para abrirse. De modo que me encuentro en una especie de prisión, de limbo carcelario dado que no puedo entrar al apartamento pero tampoco puedo salir del edificio. Ahí fue el horror, o una fracción del horror. Desesperado, busqué un objeto contundente (creo que era un ladrillo, no lo aseguro) y arremeto con fervor contra el candado.

Entonces comienza a llover. Una lluvia de naturaleza bíblica se desploma desde lo alto. En cuestión de segundos estoy empapado, el agua me chorrea por el rostro, inunda mi rostro, se confunde con mi llanto inminente.

Ahí es que aparece la aparición.

El edificio en el que vivo está habitado por pocos individuos. En alguna ocasión, todos nos hemos visto si no hemos hablado, de modo que a diversos grados, nos conocemos. El samaritano por ejemplo, es un caballero muy buena gente que vive en el apartamento que queda ubicado debajo del mío. Pero la persona (si es que lo era) que se me presentó cuando me volteé era alguien que nunca había visto antes. ¿Cómo había llegado allí? Era alto, gordo, portaba una camisilla amarilla y el torrente de lluvia que caía parecía ignorarlo. Sostenía un martillo en la mano derecha. “voy a ser asesinado a martillazos por un fantasma impermeable mientras que yo estoy enchumbado como una esponja”, pensé, la lluvia haciendo de mi ropa un lastre como adelantando mi llegada al mundo subterráneo. “Qué pena” -pensé- “morir así tan contundentemente a manos -o a martillo- de un espectro”. Sus palabras -nada espectrales- disiparon esta premonición más no mi convencimiento de la naturaleza sobrenatural de aquel ente. “déjame ayudarte con esto”- me dijo. Me eché a un lado, boquiabierto, y aquel alma en cuerpo golpeó dos veces el candado, que estalló en pedazos. “Ya”- dijo, como para sí mismo. Yo le di las gracias encarecidamente pero percibí que me ignoraba. Dio media vuelta y desapareció bajo la lluvia que no osaba tocarlo. No estoy seguro.

Luego de este encuentro con lo ignoto, quedaba el problema de la puerta. Pensé que si un ser inmaterial pudo deshacer el candado algo debía poder hacer yo para abrir la puerta. Era de aluminio, liviana, barata. La emprendí a patadas en su contra hasta romper la cerradura y de vez desconchuflar la puerta. Excitado, entré a mi apartamento chorreando agua, fui al cuarto, me quité la ropa enchumbada y la tuve que tender en el tubo de la cortina del baño. Pensé en mi suerte y en lo fútil de mi incredulidad perenne. Pensé en explicaciones racionales mientras me secaba con una toalla. Descubrí que había cambiado de pantalón y las llaves se habían quedado en el anterior como en los tres chiflados o el Chavo del Ocho. Pero todos estos pensamientos se esfumaron desbancados por otro aún más terrorífico: mi puerta y mi portón estaban indefensos ante cualquier malhechor o asesino que quisiera entrar a mi aposento. El horror es una cosa paciente. Ya había pensado que aquella noche probablemente no podría dormir sobresaltado por los eventos extraordinarios que se suscitaron. Ahora estaba seguro.

Primera parte:

De cualquier malla: cuentos de supuestos aparecidos en Villa Palmeras

Comentarios